history

ご由緒

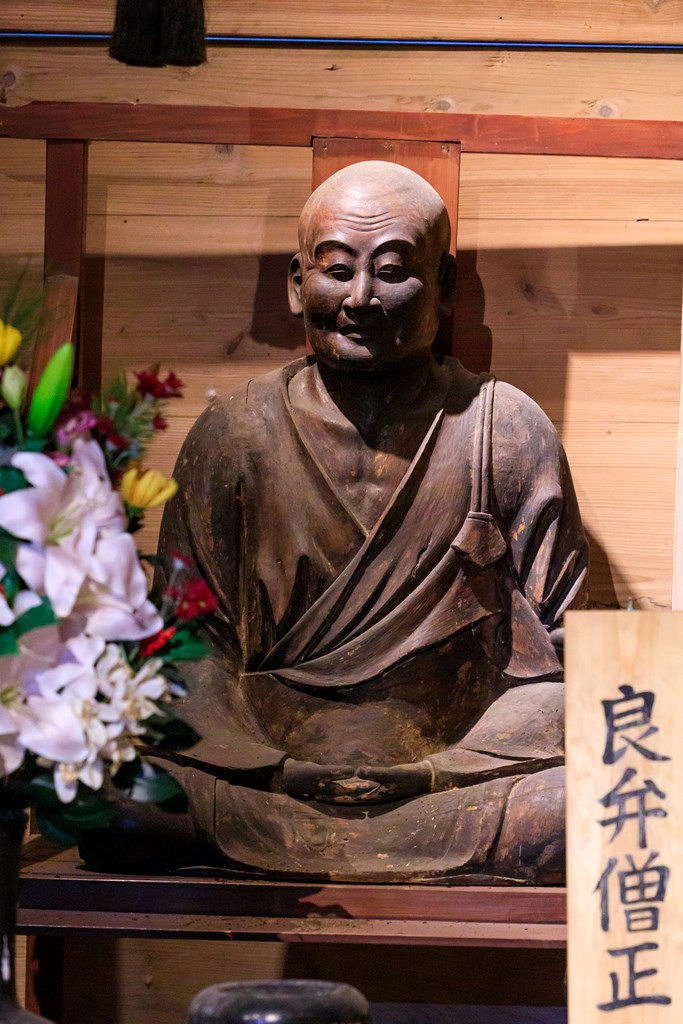

天平5年(733)、聖武天皇の勅願により、平城京の東北鬼門を守る国家鎮護の祈願寺として創建された。開基は東大寺初代別当の良弁僧正。8世紀の中頃までには、近江国の複数の寺院を統括する寺院となり、金勝山大菩提寺と称し、法相宗・興福寺の仏教道場であった。弘仁6年(815)には、嵯峨天皇の勅願を受け、興福寺僧・願安が伽藍を整備し、天長10年(833)には仁明天皇により、鎮護国家の僧侶を育成する道場である定額寺に列せられ、金勝山金勝寺となった。その後、平安時代後期頃に天台宗寺院へと変わり、山岳信仰の一大聖地として、その後大いに繁栄したという。その後、多くの戦乱に巻き込まれながらも法灯を維持し、金勝寺を中心とする信仰文化を今に伝えている。