history

ご由緒

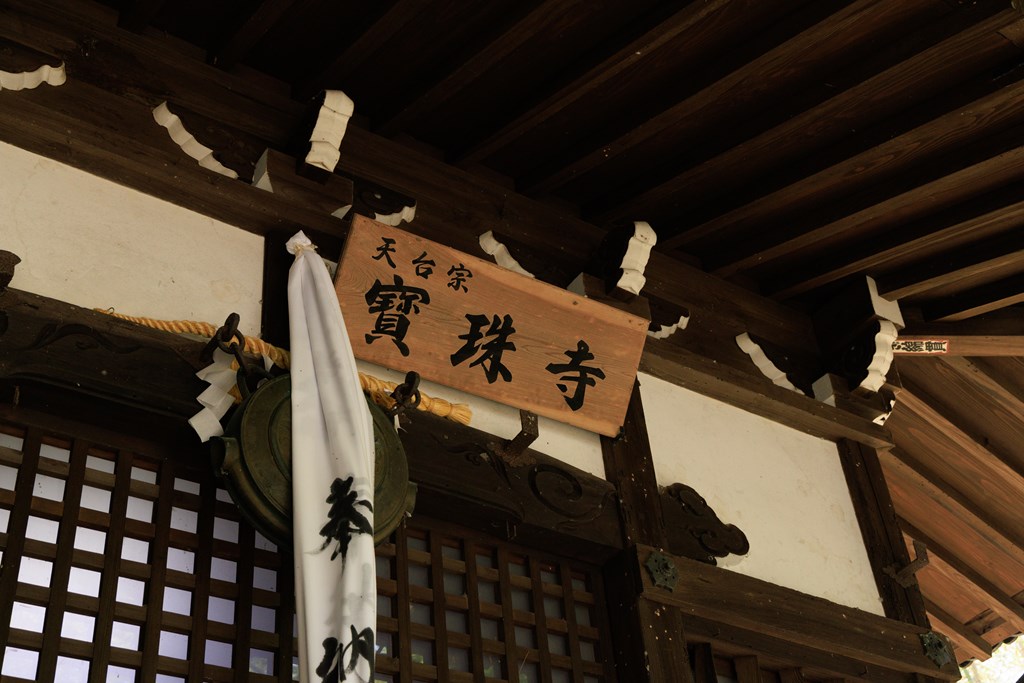

如意山寶珠寺という寺院で、江戸時代に何度も火災等の被害にあったため、創建は不明である。宝暦4年(1754)に澄堯大和尚によって中興開基されたことは分かっている。 このお寺は宮寺ともいい、寶珠寺の上にある円山神社の別当である。円山神社にも当然宮司さんがいたが、別当が円山神社の管理を行い、その下で宮司さんが神社の管理を行っていた。当寺と同様の宮寺の集まりを、「玉泉門中」といい、寶珠寺に加え、近隣の願成就寺、福圓寺、東光寺、地福寺の計5か寺で形成され、集まって行事を行っている。今でも年に一回、高祖天台智者大師の忌日の11月24日に合わせ、門中寺院什物の天台の三大師のお軸を持ち回りにてお勤めをしている。 明治時代に入り、神仏分離の影響を受け、以前あった寶珠寺の所領はすべて円山神社に移ったが、お堂だけは寶珠寺として現在まで守られ続けている。