history

ご由緒

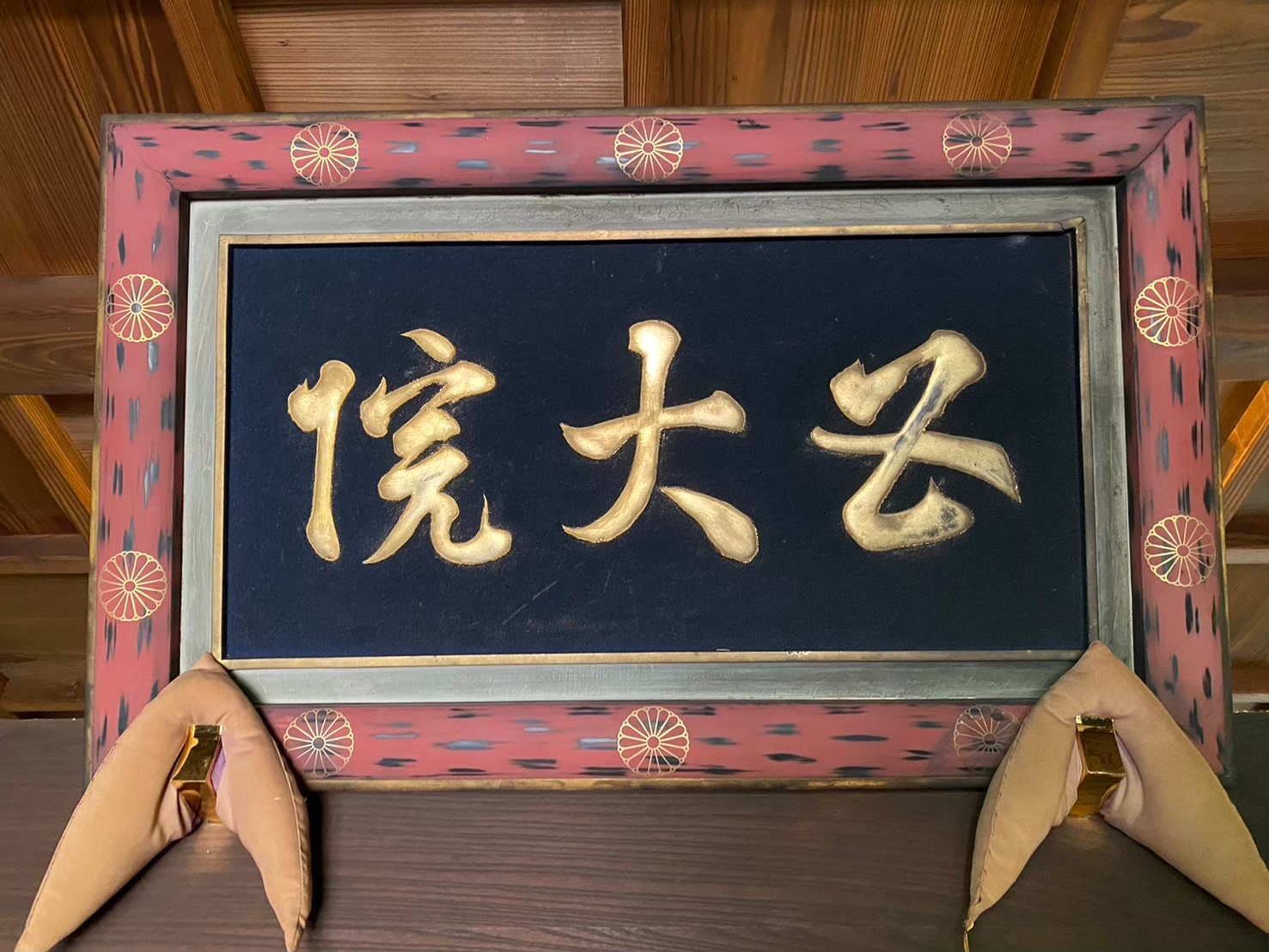

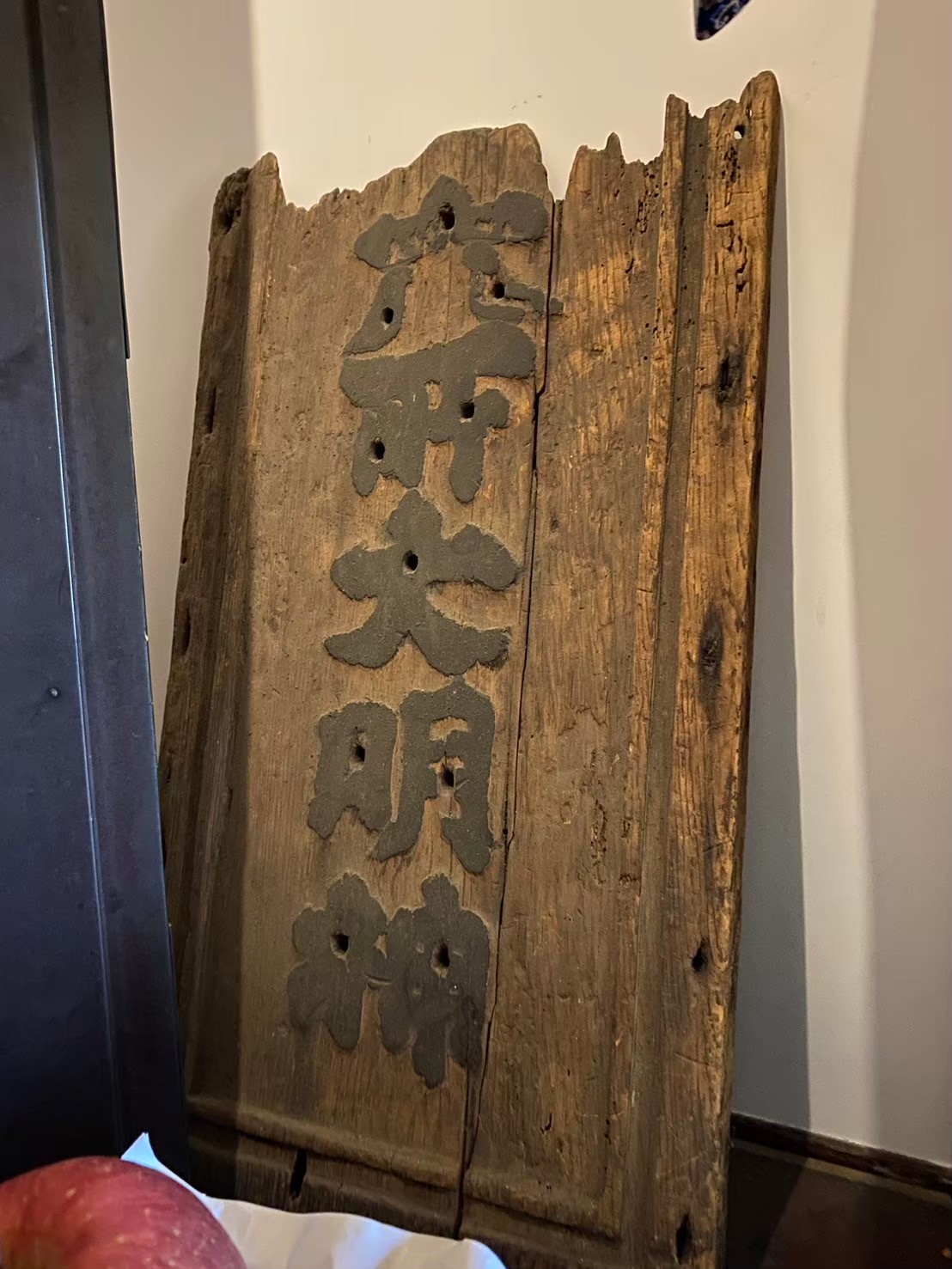

868年に天皇の定額寺として国家安泰を祈願するために創建された寺院である。山号は華頂山で、この華頂山という山は京都東山にある山のことを言い、知恩院も同じ山号である。また天台山の山頂を華頂山という呼び方もする。 創建時は、ここから少し北側の寺の内町というエリアにあったとされ、今よりもっと大きく平安の二十五カ寺として延暦寺と並ぶほどの規模であった。開山した僧正遍照である。このお寺で第65代天皇・花山天皇が出家され、法皇になられたことで知られており、西国霊場の番外札所となっている。