history

ご由緒

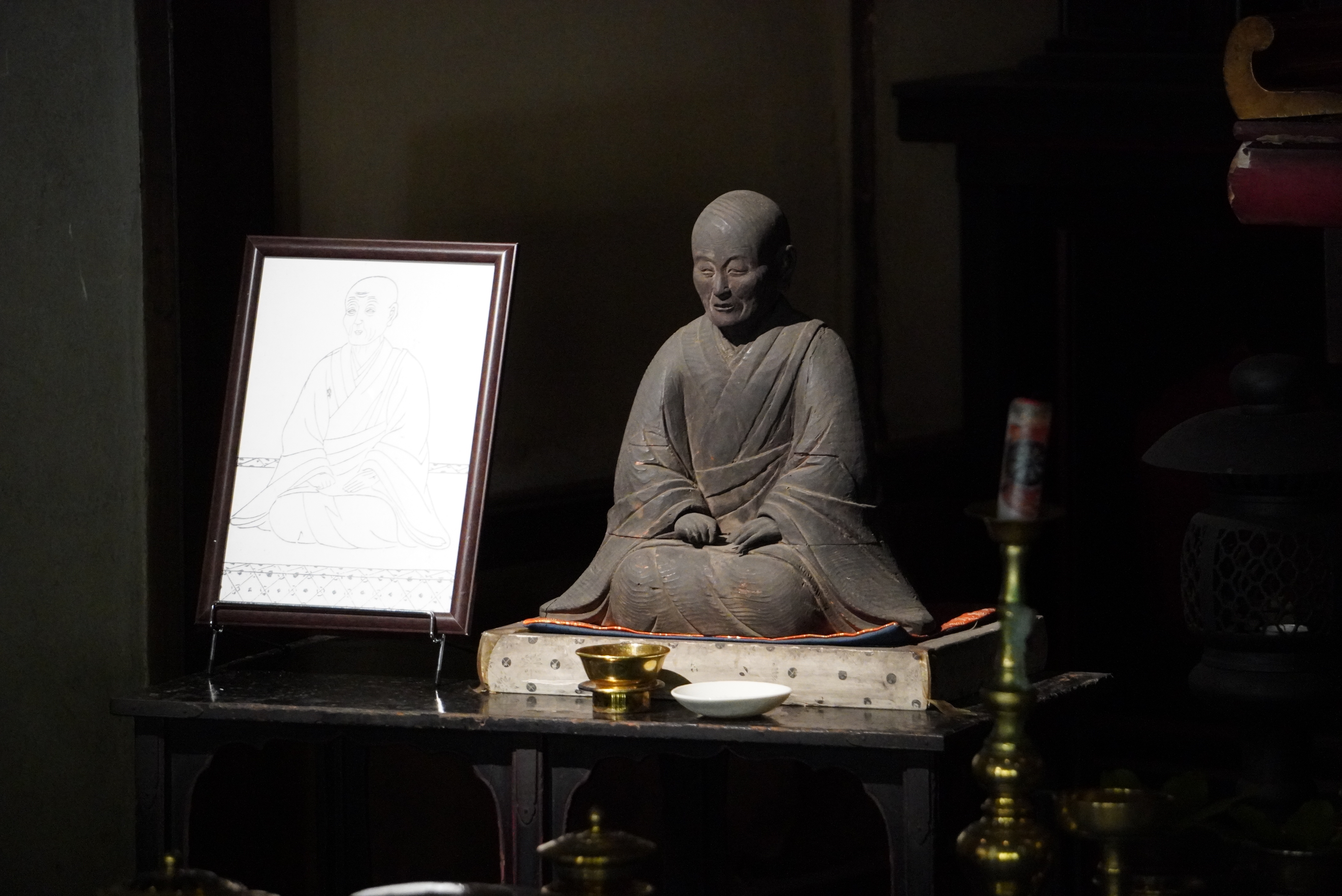

雙林寺は平安時代に伝教大師最澄の創建といわれている。最澄は中国に仏教を学びに行き、仏具や経典を日本にもたらしました。それらの保管場所、鎮護国家のために、時の天皇である桓武天皇の勅命によって延暦二十四年(805)にこのお寺ができ、日本初の護摩祈祷道場とした。中国に雙林寺という全く同じ名前のお寺があり、そのお寺の地形とこの場所が似ていたため、この名がつけられた。 鳥羽天皇皇女綾雲女王や土御門天皇皇子静仁法親王がこの寺で出家しており、天皇家との関わりが強い。また天台座主に4度も就任したという慈円が雙林寺の子院である百光院に住んでいたこともあり、鎌倉時代に最も栄えた。建武二年(1335)、建武の新政の戦場がこのあたりから将軍塚にかけてあった。お寺は塀で囲まれ、建物が多くあり、兵隊が休めるため陣地として適していたため攻められ燃やされ荒廃してしまった。その後、時宗の国阿上人によって、応安六年(1373)に中興された。