history

ご由緒

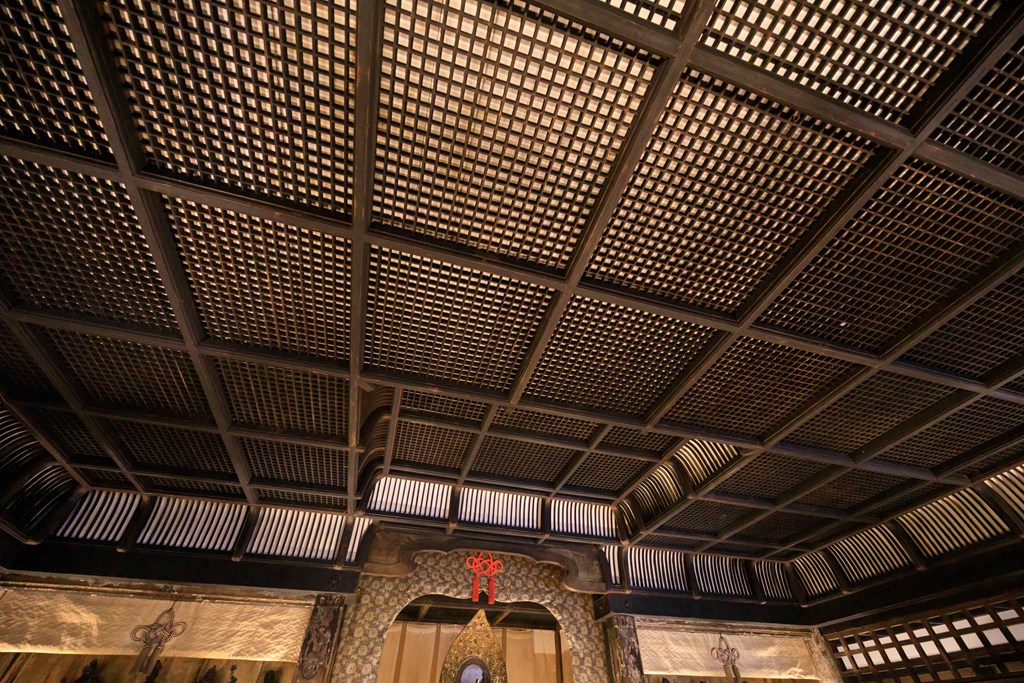

奈良時代・天平神護二年(766)に、聖武天皇の娘の称徳天皇によって現在の東山松原通の地に寺が建立される。当時はこの地を、山城国愛宕郡(おたぎごおり)と呼ばれたため、愛宕寺と名付けられた。平安時代になって醍醐天皇の御代のころ、鴨川の洪水で全て流れて廃寺となり、後にその復興を天台宗の僧、千観内供(せんかんないぐ)(918~984)が命じられた。千観は生涯念仏を絶やすことがなかったということから「念仏上人」と称され、寺の名前も後に愛宕念仏寺と言われるようになる。千観は自ら一刀三十三礼をして本尊を彫ったと伝えられており「厄除千手観音」の名で厚く信仰されてきた。戦時中に無住寺となり、昭和25年の台風災害により境内・堂宇・仏像等が多大な被害を受けたことで廃寺となったが、昭和30年に仏像彫刻家西村公朝(1915-2003)が住職を拝命してから再興され、京都一の荒れ寺の復興が始まった。昭和55年より10年間、山門の解体復元修理をはじめ、境内全域の本格的な復興事業が行われた。この時、寺門興隆を祈念して境内を羅漢(お釈迦様の弟子たち)の石像で充満させたいと羅漢像造立を発願し、これに賛同した一般の参拝者自らの手によって彫られた、千二百躰の羅漢像が表情豊かに並び、訪れる人々の心を和ませてくれる「癒しの寺」として親しまれている。