history

ご由緒

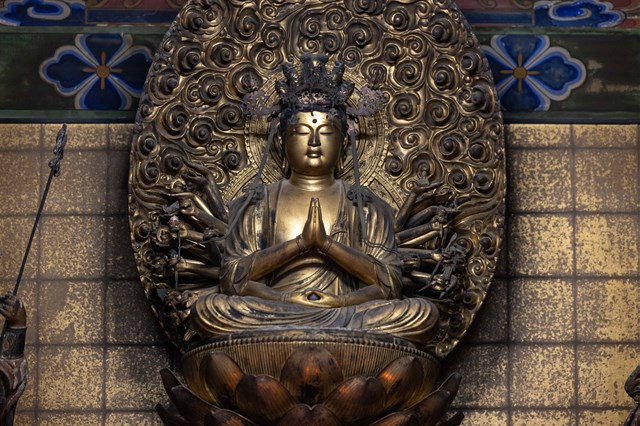

大同元年(806)、唐より帰国した伝教大師により開かれたと伝わる。伝教大師は有明海東方の深山に輝く光を発見し、1羽のキジを道案内としその光のもとに苔むした合歓(ねむ)の大木があることを見出した。伝教大師はその大木を切り倒さずに一丈六尺の千手観音立像を刻み、礼拝するための建物を整備し、千手観音がおまつりされる霊地として大いに繁栄したという。しかしながら、度重なる火災や平家の落ち武者をかくまったことによる焼き討ち、戦国時代には龍造寺隆信による焼き討ちなどにまきこまれた。災害や戦乱に巻き込まれながらも人々の援助を受け再興が繰り返され、境内には江戸時代に建立された建物が今に伝わる。1年に一度、ご本尊が御開帳される「夜観音朝観音」の法要には日本全国から参拝者が訪れる。