history

ご由緒

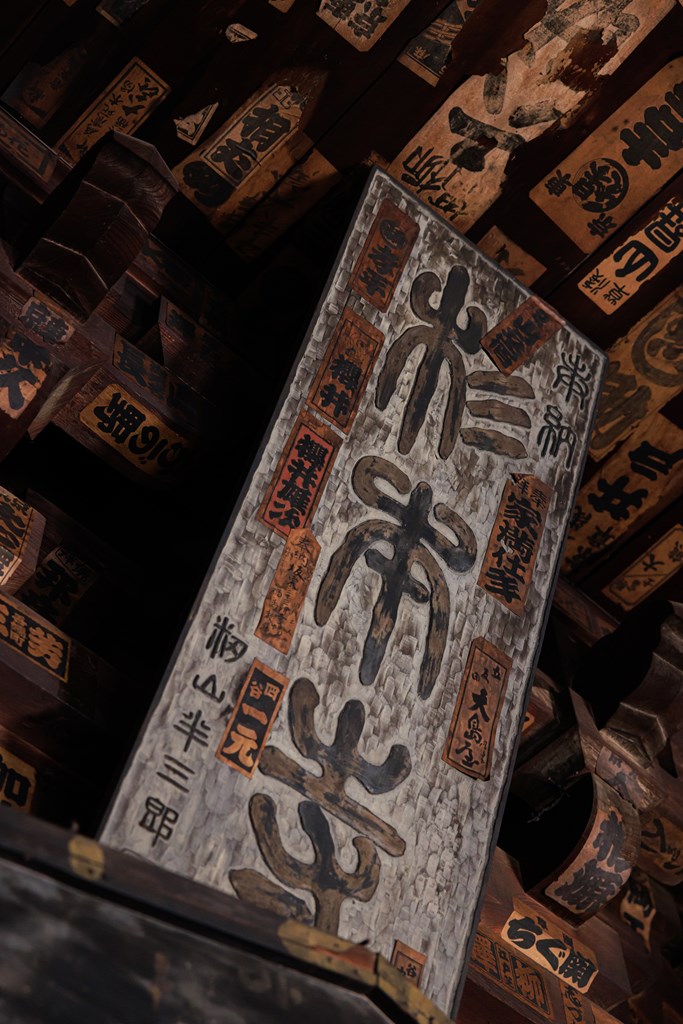

天平6年(734)、杉本寺は聖武天皇の后である光明皇后の願いにより、藤原房前卿と行基菩薩によって創建された。ご本尊は創建時に行基菩薩が造立した十一面観音、慈覚大師円仁が造立した十一面観音、恵心僧都源信が造立した十一面観音の三体の十一面観音立像である。 杉本寺という寺号の由来は、鎌倉時代、火災の際に3躯のご本尊が自ら大杉の下に火を避けたことにちなんでいるという。 中世には大倉観音堂とも呼ばれており、文治5年(1189)の火災後には源頼朝が復興の援助を行い、現在のお前立の十一面観音立像が造立された伝わる。坂東三十三か所巡礼の第一番札所としても親しまれている。